याचिका में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को जोड़ने की वैधता को चुनौती दी गई थी, जिसमें यह तर्क दिया गया कि इन शब्दों को शामिल करना संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन करने की शक्ति से परे है।

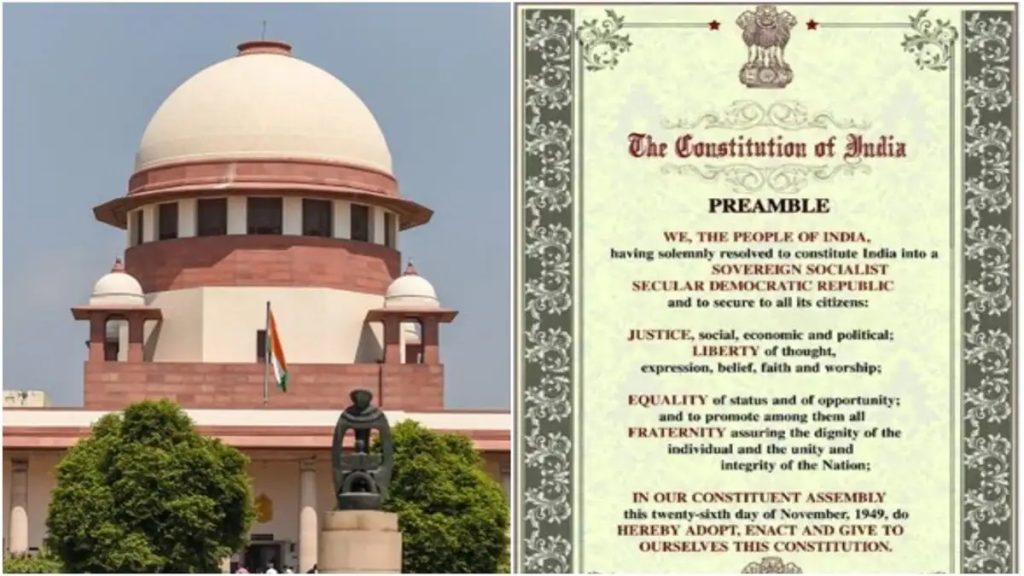

एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिकाओं में दावा किया गया था कि 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इन शब्दों को जोड़ने से संसद ने अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की अपनी शक्ति को पार कर लिया है। हालाँकि, न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज कर दिया और शब्दों को वैसे ही अनुमति दी जैसे वे प्रस्तावना में हैं। आज।

मामले की पृष्ठभूमि

42वें संवैधानिक संशोधन का मामला तब घटित हुआ जब मौजूदा प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने घोषित आपातकाल के दौरान इसकी शुरुआत की; इसने भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में आंशिक परिवर्तन किये; विशेष रूप से, इसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द जोड़े, जो मूल रूप से भारत को एक ‘संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य’ के रूप में वर्णित करता था।

यहां, याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस तरह के समावेशन ने संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन किया है। उन्होंने यह प्रस्तुत करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 का आह्वान किया कि संसद अपनी संशोधन शक्तियों के तहत, इस तरह के निगमन द्वारा संविधान के मौलिक सिद्धांतों और मूल मूल्यों को नहीं बदल सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन शब्दों का संविधान की मूल मंशा में कोई स्थान नहीं है और इस प्रकार उनका समावेश संसद की संशोधन शक्तियों से परे है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया और प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि 42वां संशोधन वैध था और संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अंतर्निहित अधिकार था, बशर्ते ऐसे संशोधन संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करते थे।

न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि इन शब्दों का समावेश भारतीय समाज के विकसित होते मूल्यों और आकांक्षाओं का अभिन्न अंग है। ‘समाजवादी’ शब्द सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है; ‘धर्मनिरपेक्ष’ ने धार्मिक तटस्थता और बहुलवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

कानूनी और राजनीतिक महत्व

यह निर्णय संविधान के लचीलेपन और बदलते समय में संसद द्वारा संशोधित करने की क्षमता की एक महत्वपूर्ण पुष्टि है, जब तक कि बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया जाता है; यह संविधान के मूल आदर्शों को संक्षेप में प्रस्तुत करने में प्रस्तावना की भूमिका को भी इंगित करता है जो राष्ट्र के कानूनी और राजनीतिक परिदृश्य का मार्गदर्शन करता रहता है।

फैसले का राजनीतिक निहितार्थ भारतीय राज्य की पहचान बनाने में संवैधानिक संशोधनों और प्रस्तावना के संबंध में मौजूदा बहस पर है। प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द अंकित हुए कई दशक हो गए, लेकिन इस तरह का मामला भारतीय संवैधानिक ढांचे के लिए हर समय उनकी प्रासंगिकता को व्यक्त करता है।

42वें संशोधन पर एक नजर

भारतीय इतिहास में सबसे विवादास्पद संशोधनों में से एक 42वां संवैधानिक संशोधन है, जो आपातकाल के दौरान पारित किया गया था। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की शक्तियों को मजबूत करना था और संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करना था। न्याय, समानता और गैर-धार्मिक शासन के लिए प्रतिबद्ध भारतीय राज्य की व्यापक आकांक्षाओं के आधार पर ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ जोड़े गए।

42वें संशोधन को अपने आप में विवादास्पद माना गया और इसके कई प्रावधानों को बाद में 44वें संशोधन में उलट दिया गया, ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द प्रस्तावना में बने रहे; सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने संविधान में उनके स्थान की पुष्टि की, इस प्रकार भारत के संविधान द्वारा समर्थित मूल्यों की तरल प्रकृति को रेखांकित किया गया।

फैसले के बाद प्रतिक्रियाएं

कई कानूनी विशेषज्ञों और राजनीतिक नेताओं ने न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का स्वागत किया है, जिसे अधिकांश लोगों ने इसकी मौलिक पहचान के हिस्से के रूप में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि के रूप में माना है। सत्तारूढ़ दल के कई राजनीतिक नेताओं ने फैसले का स्वागत किया है और इसे न्यायपूर्ण और समावेशी भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करने वाला बताया है।

दूसरी ओर, आलोचकों का तर्क है कि इन शर्तों को शामिल करना राजनीति से प्रेरित था और इसका भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ, अब यह स्पष्ट है कि ये शर्तें संवैधानिक रूप से वैध हैं और भारत की राष्ट्रीय पहचान का अभिन्न अंग हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना में ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ को चुनौती देने वाली याचिका को सही ठहराते हुए राष्ट्र के सिद्धांतों के लिए संविधान की प्रस्तावना के मार्गदर्शक सिद्धांतों को महत्व दिया है। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि संसद राष्ट्र के आदर्शों और दृष्टिकोण के अनुरूप परिवर्तन कर सकती है, इस हद तक कि संशोधन संविधान की मूल संरचना को नुकसान न पहुंचाएं। ऐतिहासिक निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द भारत की संवैधानिक पहचान का एक अनिवार्य हिस्सा बने रहेंगे।